|

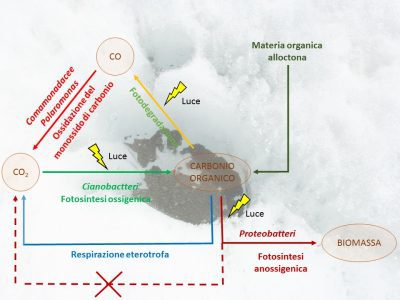

| 3. I metabolismi del carbonio sulla superficie dei ghiacciai studiati |

Milano, 10 maggio

2016 – La vita sui ghiacciai è molto più complessa di quanto non si pensi. Una

squadra di studiosi guidata da ricercatori dell’Università di Milano-Bicocca ha

scoperto che sul ghiacciaio dei Forni in Italia e su quello del Baltoro nel

Kashmir i metabolismi energetici e del carbonio attivi sulle superfici

ghiacciate non sono due ma quattro: respirazione, fotosintesi ossigenica, un

altro metabolismo fotosintetico che non produce ossigeno e, infine,

l’ossidazione del monossido di carbonio.

Per arrivare a

questi risultati, i ricercatori del DISAT(Dipartimento di Scienze dell’Ambiente

e del Territorio e di Scienze della Terra dell’Università di Milano-Bicocca)

coordinati da Andrea Franzetti e Roberto Ambrosini, in collaborazione con alcuni

colleghi dell’Università degli

Studi di Milanoe

dell’Accademia delle Scienze

Bavarese, hanno utilizzato tecniche

avanzate di sequenziamento del DNA e tecnologie di supercalcolo. La scoperta,

appena pubblicata sulla rivista ISME

Journaldel gruppo Nature (Doi:

10.1038/ismej.2016.72), ha importanti implicazioni: se la presenza di questi

metabolismi alternativi fosse verificata in tutte o nella maggior parte delle

aree ghiacciate del mondo – che formano complessivamente il 10 per cento delle

terre emerse – sarebbe necessario ricalcolare il contributo complessivo dei

ghiacci a fenomeni di importanza cruciale come l’effetto serra e il

riscaldamento globale.

Fino ad oggi si

pensava che i metabolismi dei batteri sui ghiacciai fossero due: la fotosintesi

ossigenica che, come la fotosintesi clorofilliana studiata a scuola, vede i

microrganismi consumare anidride carbonica (CO2) ed energia solare

per produrre ossigeno, e la respirazione, con la quale utilizzano ossigeno e

sostanza organica producendo CO2. Invece, ne sono stati individuati

quattro: oltre ai due precedenti, un diverso metabolismo fotosintetico che non

produce ossigeno, con il quale alcuni tipi di microrganismi usano la sostanza

organica per crescere prendendo energia dalla luce del Sole, e l’ossidazione del

monossido di carbonio (utilizzato dai batteri per crescere), che in quegli

ambienti viene prodotto attraverso la degradazione della sostanza organica da

parte dell’intensa luce solare.

Gli ecosistemi

studiati sono il ghiacciaio dei Forni, in Lombardia, che negli ultimi decenni si

è ritirato visibilmente, e il ghiacciaio del Baltoro, nel Kashmir, sul versante

pakistano, che come molti altri ghiacciai della zona tende a rimanere più o meno

stabile, configurando il fenomeno noto come “Anomalia del

Karakorum”.

È il primo studio al

mondo ad applicare tecniche di sequenziamento massivo del DNA ai sedimenti

sovraglaciali. Con una dozzina di provette, riempite a 2700 metri di altitudine

sul ghiacciaio dei Forni e a 5000 metri sul ghiacciaio del Baltoro, contenenti

materiale estratto da piccole buche nel ghiaccio di origine naturale – le

coppette crioconitiche – oggi è possibile controllare la “carta d’identità”

genetica dell’intero ecosistema e ricostruire il suo metagenoma, ovvero il DNA

di tutto ciò che vive sulla sua superficie. Un “data set” enorme, utilizzabile

per molti altri studi: si va da una tabella da un milione e mezzo di righe con

frammenti di Dna, ad un Terabyte di dati ricombinati e interpretati seguendo

metodi scientifici. L’analisi, infatti, avviene mediante moderne tecniche di

sequenziamento e bioinformatica, grazie all’incredibile potenza di calcolo di

server come quelli del Consorzio interuniversitario Cineca: il loro nome in inglese è Next-generation sequencing:

sequenziamento massivo o parallelo, letteralmente, “di nuova

generazione”.

L’importanza di

questi studi è dovuta anche al fatto che i ghiacciai non sono mondi a sé, ma

influiscono sugli ecosistemi abitati a valle e si comportano come “frigoriferi

naturali”: gli inquinanti, nel ghiaccio, vengono conservati proprio come in un

freezer e in alcuni casi vi si

possono ritrovare ancora oggi tracce di DDT, nonostante in Europa l’insetticida

sia stato bandito da decenni. I batteri che vivono nel ghiaccio possono influire

su vari processi chimici e fisici; la crescita batterica, inoltre, ha un impatto

sensibile sull’annerimento del ghiaccio che, a sua volta, influisce sulla

velocità con cui i ghiacciai fondono, mentre il bilancio dei metabolismi del

carbonio influenza il contributo dei ghiacciai all’effetto

serra.

I dati raccolti

permettono di puntare verso altri obiettivi ambiziosi, già nel mirino dei

ricercatori: uno dei più importanti è lo studio del rapporto fra batteri e

inquinanti, mentre un altro riguarda la dispersione nell’ambiente di

microrganismi resistenti agli antibiotici, un problema emergente dal punto di

vista chimico e da quello medico.

«I ghiacciai non

sono ambienti privi di vita – spiega Roberto Ambrosini – ma ospitano complesse

comunità formate soprattutto da batteri. La loro crescita e i loro metabolismi

possono avere un notevole impatto sull’annerimento, sullo scioglimento del

ghiaccio e sul mantenimento di funzioni ecologiche essenziali per gli ecosistemi

a valle».

«Queste comunità

batteriche – sostiene Andrea Franzetti – sono ancora più versatili di quanto

ipotizzato sinora. La luce non permette solo la fissazione dell’anidride

carbonica, ma supporta le esigenze energetiche di altri microrganismi tramite un

processo di fotosintesi aerobica anossigenica. Dove la radiazione solare è

intensa, inoltre, è possibile trovare batteri capaci di completare l’ossidazione

del monossido di carbonio ad anidride carbonica».